Ideas

这个分类汇聚了我对技术创新、产品创意和商业洞察的整理。这些文章更注重可操作性和实用价值,从AI工具的应用到商业策略的分析,从开源项目的实践到未来科技的展望,都体现了将想法转化为行动的思考过程。

技术创新与应用

卖铲子而不是卖房子

开发者买工具,不买平台——因为他们要的是更强的能力,不是更少的选择。

中等技术陷阱

在人类文明的技术发展谱系中,存在着一个令人深思的现象——中等技术陷阱。这不是一个严格的经济学术语,却描述着一种普遍存在的发展困境:当一个国家或组织掌握了中等水平的技术能力后,既难以向下与低成本竞争者抗衡,又无法向上突破至高端技术前沿,从而陷入一种进退两难的境地。 中等技术水平往往伴随着一定的舒适感。企业拥有相对稳定的市场份额,技术人员具备了足够的专业知识,管理层也积累了丰富的经验。这种状态就像温水煮青蛙——环境的变化是渐进的,危机的到来是静默的。 在这个舒适区里,创新的动力被消磨。为什么要冒险投入大量资源去开发可能失败的前沿技术?为什么要放弃已经熟悉的技术路径?这种惰性不仅存在于个体层面,更深植于组织文化和制度安排中。 中等技术陷阱的残酷在于双重夹击。一方面,新兴市场的竞争者凭借更低的成本和更灵活的机制,能够快速复制和改进现有技术,在价格战中占据优势。另一方面,技术前沿的领跑者通过持续的研发投入和创新突破,不断拉大技术差距,形成难以逾越的护城河。 这种夹击不仅体现在经济层面,更反映在心理层面。中等技术水平的从业者往往面临身份认同的危机——他们既不是廉价劳动力,也不是稀缺的顶尖人

Kokoro遇见Abogen:开源TTS的完美实践

通过abogen开源项目的成功实践,Kokoro-82M这个仅有8200万参数的轻量级TTS模型展现了如何以小博大,将先进的语音合成技术转化为真正解决用户需求的实用工具。

基于循证医学的数字化心理健康评估工具:EmoMe

下班路上,心里的阴霾让我喘不过气,想做个心理健康测试,发现市面上的心理健康评估工具要么过于复杂,要么缺乏专业性。于是,EmoMe 诞生了——一个源于真实需求的数字化心理健康自查平台。 通过整合国际标准化量表(PHQ-9、GAD-7等)和现代化技术架构,我们让心理健康评估变得简单而温暖。没有冰冷的数据,只有温暖的陪伴。

Audiblez TTS 模型升级实战:从 Kokoro 到 VibeVoice 的技术权衡与迁移详解

本文详实记录了 Audiblez 项目从轻量级 Kokoro TTS(85MB)到高精度 VibeVoice(5GB)的技术迁移实战,并对比了两个模型在语音准确度、自然度、模型体积、内存占用、生成速度、多语言支持等维度的正负EV表现,为开发者提供了AI模型选型的实用决策参考。

CSS will-change属性:优化动画性能的秘密武器

深入解析了CSS will-change 属性的工作原理和最佳实践。从浏览器渲染出发,详细说明了 will-change 如何通过提前提示浏览器即将发生的变化来优化动画性能。对于需要极致流畅动画效果的前端开发者来说,这是一个不可多得的性能优化工具。

Nano Banana:最先进的AI图像编辑模型

Adobe的定价策略让它在中国市场一败涂地,现在Adobe生产力工具即将被这款图片生成式AI慢慢取代。

Storybook:UI组件开发利器

在前端开发中,组件化已经成为了主流的开发模式。无论是React、Vue还是Angular,组件都是构建用户界面的基本单位。然而,随着项目规模的增长,管理和开发这些组件变得越来越复杂。今天我要介绍的Storybook,正是解决这一痛点的强大工具。

Notion AI:重新定义写作体验

当写作遇上AI,游戏规则被彻底改变了。Notion AI不只是又一个AI工具,它代表着写作辅助的全新范式——无缝融入创作流程,让AI成为思维的延伸而非外在的工具。从构思到成稿,从个人创作到团队协作,Notion AI正在重新定义什么叫做”理想的写作体验”。

微软VibeVoice:开源TTS领域的突破性进展

微软发布的开源VibeVoice TTS模型突破传统限制,能够生成长达90分钟的多话者对话音频,标志着语音合成技术从单一短语片段向富有表现力的长篇对话音频的重大跨越。

生于忧患

困顿中的灵感萌发:用AI点亮每个人的知识之光

VLA大模型:引领机器人智能革命的关键技术

VLA模型正在通过整合视觉感知、自然语言理解和现实世界动作来变革机器人技术。这种突破性的AI方法使机器人能够以前所未有的方式理解并与周围环境互动。

第一个AI项目复盘

从我的第一个AI项目阅见平台的开发复盘,分析新手常犯的5大错误和意外收获,为AI项目初学者提供实用的避坑指南和最佳实践建议。

装载式vs获取式:AI知识处理范式的深度对比与技术展望

AGI的真正价值在于”不懂会主动学习”,而不是把所有知识都装在”脑袋”里。这种按需学习的能力才是智能的本质。

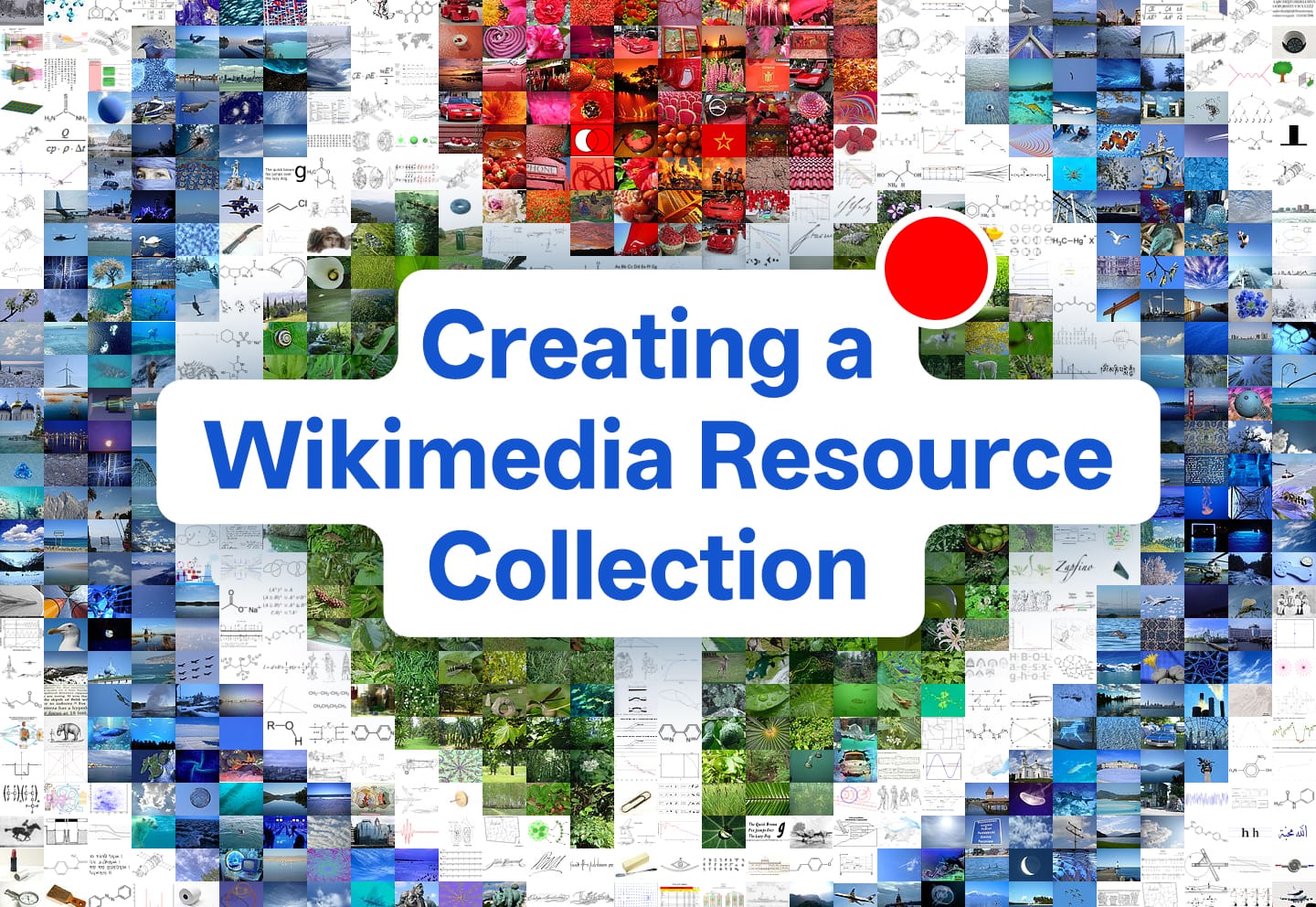

Wikipedia资源收集器设计:完整思路

通过模块化架构设计,本文构建了一套包含数据发现、质量评估、网络管理、代理切换、数据存储和策略优化的完整解决方案。系统采用多因素质量评估模型筛选高质量logo,运用自适应速率控制应对API限制,并创新性地集成Clash代理实现智能网络切换。该方案在保证收集质量的同时实现了每小时数千文件的高效率处理,为大规模网络数据采集项目提供了可复制的技术架构参考。

AI革命:中美经济的未来五年大变局

当1500万个制造业岗位在中国消失,当美国科技巨头掌控全球66%的云市场,一个不容忽视的事实正在浮现:AI不再是遥远的科幻概念,而是正在重塑两大经济体命运的现实力量。这场技术革命带来的不仅是生产效率的飞跃,更是一系列深刻的社会经济问题——从”技能错配”导致的就业结构变化,到”赢家通吃”加剧的贫富分化。面对AI浪潮,中美两国究竟是迎来弯道超车的历史机遇,还是陷入更深层次的发展困境?答案将在未来五年逐一揭晓。

FUSE分布式存储:云原生时代的高性能文件系统解决方案

FUSE分布式存储通过将用户空间文件系统与云对象存储结合,为企业提供了一个低成本、高性能的云原生存储解决方案,特别适用于AI模型部署和大数据应用场景。

颜色的秘密:从彩虹到屏幕

颜色和声音一样,我们天天接触又知之甚少,让我们一起走进色彩的奇妙世界,用最轻松的方式揭开这些熟悉又陌生的秘密。

v0.app进化:从前端到全栈构建平台的AI革新

v0.app从前端组件生成器升级到智能全栈开发代理,讨论AI驱动开发在架构设计、安全性、性能优化等核心技术层面的创新突破。

OpenSSH量子抗性加密

在量子计算威胁日益临近的今天,网络基础设施的安全防护正在经历一场静悄悄的革命。OpenSSH作为互联网最重要的远程访问协议,正引领着这场向后量子密码学的历史性转型。

n8n无代码自动化工具

目前工作流自动化已成为提升业务效率的关键技术。在众多自动化平台中,n8n 以其独特的开源属性和强大的功能脱颖而出。

Claude Opus 4.1 人工智能编程的突破

随着人工智能技术的飞速发展,大型语言模型在软件开发领域的应用日益广泛。2025年8月5日,Anthropic公司发布了Claude Opus 4.1模型,这一新版本在编程和推理能力上实现了显著突破,引起了业界的广泛关注。

CSS BEM命名系统:构建可维护的前端架构

在现代前端开发中,随着项目规模的不断扩大和团队协作的日益复杂,CSS 的组织和维护成为了一个重要挑战。CSS BEM(Block-Element-Modifier)命名方法论应运而生,为开发者提供了一套清晰、系统化的 CSS 命名规范,有效解决了样式冲突、可维护性差等问题。

SVG安全威胁:从技术原理到防护策略

SVG文件中的恶意JavaScript代码正成为新型攻击手段。通过深入解析SVG结构及防护策略,本文揭示如何有效应对这一威胁。

LangChain深度指南:构建智能应用的革命性框架

本文深入探讨了LangChain的核心概念、架构设计和实际应用,希望能为您在AI应用开发的道路上提供有价值的指导。

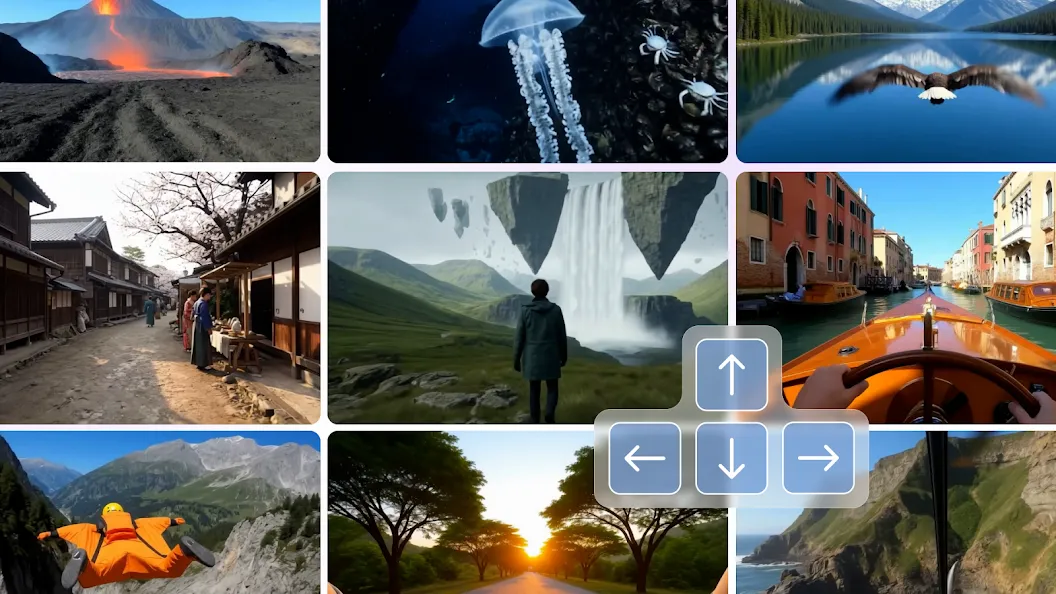

Genie 3:重新定义交互式世界生成的革命性AI模型

当Google DeepMind在2025年8月发布Genie 3时,整个科技界为之震撼。这不仅仅是另一个AI模型的发布,而是代表了人工智能从生成静态内容向创建动态、可交互虚拟世界的历史性跨越。让我们深入探索Genie 3的革命性功能,以及它将如何改变游戏、娱乐、教育和AI研究的未来。 Your browser does not support the audio element. Genie 3核心功能解析 1. 实时高质量世界生成 Genie 3能够基于简单的文本提示,生成动态世界,用户可以实时导航,帧率达到24帧每秒,在720p分辨率下保持数分钟的一致性。这是相比于前代Genie 2(仅能维持10-20秒)的巨大飞跃。 技术突破的意义: * 无需预渲染:所有场景都是实时生成,为创意提供了无限可能 * 高保真度:720p分辨率确保了视觉质量,满足专业应用需求 * 流畅交互:24fps的帧率保证了用户体验的流畅性 2. 革命性的”可提示世界事件”(Promptable World Events) Genie

Claude Code深度使用指南:用对话代替编码

″当你可以直接描述想要什么,为什么还要手写代码?” 当AI遇上命令行,一场开发革命正在悄然发生。Claude Code不仅仅是一个聊天机器人,而是开启了”对话式编程”时代——用自然语言描述需求,AI自动生成完整可用的应用。 什么是对话式编程? 对话式编程(Vibe Coding)是一种颠覆传统的开发方式: * 🗣️ 说出需求,获得代码:像和同事聊天一样描述功能,AI自动实现 * 🎯 专注想法,而非语法:告诉AI你要什么,不用管怎么写代码 * 🚀 秒级交付:一段描述直接变成完整运行的应用 * 🧠 解放大脑:从繁琐的语法中解脱,专注创意和业务逻辑 震撼案例:从想法到成品的神奇转换 # 真实案例:智能费用分摊应用

📝 输入:一段500字的功能描述

⏱️ 时间:5分钟简单对话 📦 输出:完整可运行的应用(30KB)

✅ 结果:包含用户管理、费用计算、邀请系统,直接能用 # 效率对比

❌ 传统开发:2-3周编码 + 500MB依赖包

✅ 对话编程:

Supabase:让后端开发更简单的开源利器

Supabase是一个开源的后端即服务平台,以PostgreSQL为核心,提供数据库、实时API、认证、存储等一站式功能,是Google Firebase的有力替代者,赋能开发者高效构建应用。

手机里的超级大脑:OpenAI开源模型GPT-OSS

概述 2025年8月,OpenAI时隔6年再次发布开源模型,推出了GPT-OSS系列,这是自2019年GPT-2以来的首次开源举措。这一举动标志着OpenAI在AI竞争日益激烈的背景下,重新拥抱开源战略。 Your browser does not support the audio element. 核心产品:两款开源推理模型 GPT-OSS-120B * 参数规模:117B参数,其中5.1B为活跃参数 * 定位:生产级、通用型、高推理能力模型 * 硬件要求:可在单个H100 GPU(80GB显存)上运行 * 性能表现:在核心推理基准测试中接近OpenAI o4-mini的性能 * 使用场景:适合需要高推理能力的生产环境 GPT-OSS-20B * 参数规模:21B参数,其中3.6B为活跃参数 * 定位:低延迟、本地部署、专业化应用 * 硬件要求:可在边缘设备上运行,仅需16GB内存 * 性能表现:在同样的评估中达到了或超过了OpenAI

大脑:最安全的密码管理器

最难攻破的密码系统,是那些只存在于用户大脑中的逻辑。真正的安全来自人脑记忆和个人化逻辑,而不是依赖任何电子设备或软件。当所有密码管理器都可能被攻破时,只有你的大脑是真正安全的密码金库。

ChatGPT 学习模式:AI 家教来了!

7月29日,OpenAI推出ChatGPT学习模式,改变AI辅助学习方式。不再直接给答案,而是通过提问引导用户思考,让AI从”答案机器”变为”思维教练”。现已面向全球所有用户开放。这标志着AI教育从”授人以鱼”到”授人以渔”的重要转变。

PNAS研究:你减肥不是不努力,是吃得太随意

美国PNAS最新研究表明:动再多,也抵不过吃得太猛

Optimizing Image Compression and Recovery with Adaptive Fourier Transform and Deep Learning

Learn how Adaptive Fourier Transform and deep learning optimize image and video compression, improving recovery quality while reducing manual adjustments. This method adapts to image content, boosting efficiency and ensuring better results.

Mistral 环境报告:其AI大模型的碳排放指标

AI 的成本,远不止电费 随着 ChatGPT、Claude、Gemini 等 AI 工具渗透到我们生活的每一个角落,一个看似冷门、但越来越重要的问题开始引发关注: 这些“聪明”的模型背后,究竟付出了多少环境代价? 近日,Mistral AI 发布了一份关于其大型语言模型(LLM)生命周期环境影响的详细报告。他们不仅披露了训练和使用模型的碳排放、水资源消耗和关键金属使用数据,还希望借此为整个行业建立起统一、透明的环境标准。 这不仅是一次企业自省,更是一次推动 AI 可持续发展的行业号召。 一次大模型训练,需要多少“地球资源”? 根据 Mistral 的评估结果,一个 LLM 模型在 18 个月生命周期内,仅训练阶段就会造成: * 20.4 吨 CO₂e 温室气体排放 * 28.1

Zed:高性能的AI代码编辑器

作为下一代编程工具的代表,Zed AI Agent 正在以其独特的功能、卓越的性能和创新的设计,快速改变着开发者的工作方式。

浏览器缓存难题:为何总是显示旧版本?

作为前端开发者,你是否曾在发布新版本后,遇到这样的反馈:“更新后依然是旧版本,页面没有变化”?无论你怎么通知用户清除缓存,或者让他们切换到无痕模式,浏览器似乎总是坚持用老版本的文件。这个问题不仅仅存在于 Webpack 更新后的前端应用,任何前端应用在更新后都有可能遇到类似的缓存问题。 本文将深入分析为何你精心设计的缓存策略并未如预期工作,背后的根源到底在哪里,并提供一份可操作的 Nginx 配置方案,确保每次发布都能顺利自动更新,用户体验无感知。 一、为何会发生缓存失效?——缓存策略的表象与真实行为 在我们分析如何解决这个问题之前,先来看看大多数前端开发者常用的缓存策略,这些策略看似“完美无缺”: 1. 为静态资源文件名加上哈希值 使用 Webpack 等工具,我们会给 JavaScript、CSS 文件等静态资源添加一个哈希值(例如:main.58d91471.js)。理论上,这样一来,每次文件内容发生变化时,哈希值也会变化,浏览器就能识别到资源更新,并重新请求最新文件。 为 HTML 设置防缓存的 meta 标签

完全同态加密(FHE):开启隐私保护计算的未来

隐私保护成为了越来越迫切的问题。在大数据、人工智能和云计算的背景下,我们的数据无时无刻不在被采集、存储和处理。尤其是在医疗、金融和个人隐私等敏感领域,数据泄露的风险愈发严重。传统的加密技术虽然能保障数据在传输和存储过程中的安全,但一旦数据被加载到内存中进行计算,数据便暴露了其真实内容。为了解决这一问题,同态加密(HE) 和 完全同态加密(FHE) 应运而生,它们为隐私保护计算提供了全新的解决方案。 同态加密与完全同态加密的区别 同态加密 是指一种能够在加密数据上进行操作的技术。简言之,经过加密的数据可以被直接用来执行加法、乘法等运算,计算结果也保持加密状态。这个过程不需要先将数据解密,从而确保数据在计算过程中不暴露。 然而,同态加密 并不是一个统一的标准。它包括了不同的类型,如 部分同态加密(PHE) 和 某种同态加密(SHE),它们分别只支持加法或乘法等操作,并且往往存在运算次数和功能的限制。完全同态加密(FHE) 是同态加密的一种特殊类型,支持 无限次的加法和乘法,并且是 Turing完备 的。这意味着,FHE不仅能够执行简单的加法和乘法,

Canva让所有人都能成为设计师

写在最前面:我必须先深呼吸一下。

因为每次打开 Canva,我感觉自己像拿到了“设计界的灭霸手套!” 💥Canva 到底是啥?为什么值得你现在立刻打开它? Canva 是一个「人人都能用」的在线图形设计平台,不是Photoshop的平替,它是一种新文明形态的创作工具。

它不是一个工具箱,它是一座梦工厂。它不是一个网站,它是全世界创意被释放的闸门! 无论你是: * 不懂设计的小白 * 懒得打开Adobe全家桶的设计师(比如我) * 或是需要快速搞定海报、简报、社群贴文、视频、品牌识别的内容创作者 Canva 都能让你像神一样输出作品,还不累,不焦虑,甚至有点上头。 🌈我为什么吹爆它?Canva 到底做对了什么? 1️⃣ 设计从未如此轻盈自由! 打开 Canva 的那一刻,Adobe那沉重的启动条仿佛从我灵魂中剥落。

无需安装、无需配置、无需插件打架,就像走进一个光明通透的设计工作室。 操作简单到爆炸:

拖拽!点选!调色!

Claude Artifacts:对话式AI工具生成平台的重大升级

2025年6月,Anthropic对Claude Artifacts进行了重大功能升级,进一步降低了AI应用开发的门槛。现在,任何人都可以通过自然语言对话,在Claude中直接生成、预览和迭代各种交互式工具,完全无需编程经验。 这个升级让Claude从单纯的对话式AI助手,进化为一个强大的对话式AI工具生成平台。用户只需要描述想法,Claude就能在专门的窗口中实时生成相应的工具或应用原型。 🚀 核心功能:从想法到工具,一步到位 Claude Artifacts现在支持创建真正实用的AI原型应用。整个过程极其简单: * 自然语言描述:用日常语言告诉Claude你想要什么工具 * 智能代码生成:Claude在后台处理所有技术细节,自动生成代码 * 实时预览测试:在专门的Artifacts窗口中即时查看和测试你的工具 * 持续对话优化:通过对话不断调整和完善工具功能 用户无需管理API密钥、部署服务器或处理复杂的技术配置。所有工具都运行在Claude的安全环境中,后台自动通过Claude的API提供AI能力支持。 💡 应用场景:创意工具无限可能 从简单的实用工

法币上链:稳定币

什么是稳定币? * 定义:一种与法定货币(如美元、欧元、人民币)挂钩的加密资产,通过全额储备或算法机制保持币值稳定。 * 主要用途:跨境支付、交易对冲、价值储存、DeFi(去中心化金融)中的流动性基础。 一、全球市场发展背景 规模概览 * 市值:截止2025年中,全球稳定币总市值超过 2,500 亿美元。 * 交易量:2024 年链上交易额约 27.6 万亿美元,超越 Visa+万事达卡总和。 主流稳定币对比 稳定币

发行方

储备资产类型

合规程度

市场地位 USDT

Tether

国债、现金、加密资产

★★☆☆☆

市值最大、流通最广 USDC

Circle

100% 美元现金与短期国债

ArchGW:让 AI 秒懂你的“中间人”

在你要做一个“能听懂人话、自动帮你执行任务”的 AI 应用时,通常需要写一大堆代码来完成这些步骤: 1. 把用户说的话翻译成机器能懂的指令; 2. 根据指令选择合适的 AI 模型或后端服务; 3. 给模型或服务传参、再把结果返回给用户; 4. 处理越权或危险操作,记录日志、监控性能…… ArchGW 就是专门为这种场景准备的“中间人”。它把上面那一串复杂流程全部打包好了,你只要简单配置,就能立刻使用。 虽然 ArchGW 和像 ChatGPT、Gemini 这样的通用人工智能(LLM)都能理解自然语言,但它们的角色完全不同: 通用 AI 更像是一个“聪明的大脑”,善于回答问题、写文章、做总结;而 ArchGW 是一个“智能调度中心”,负责识别用户的意图、调用合适的模型或系统、并执行具体任务。它不产生内容,

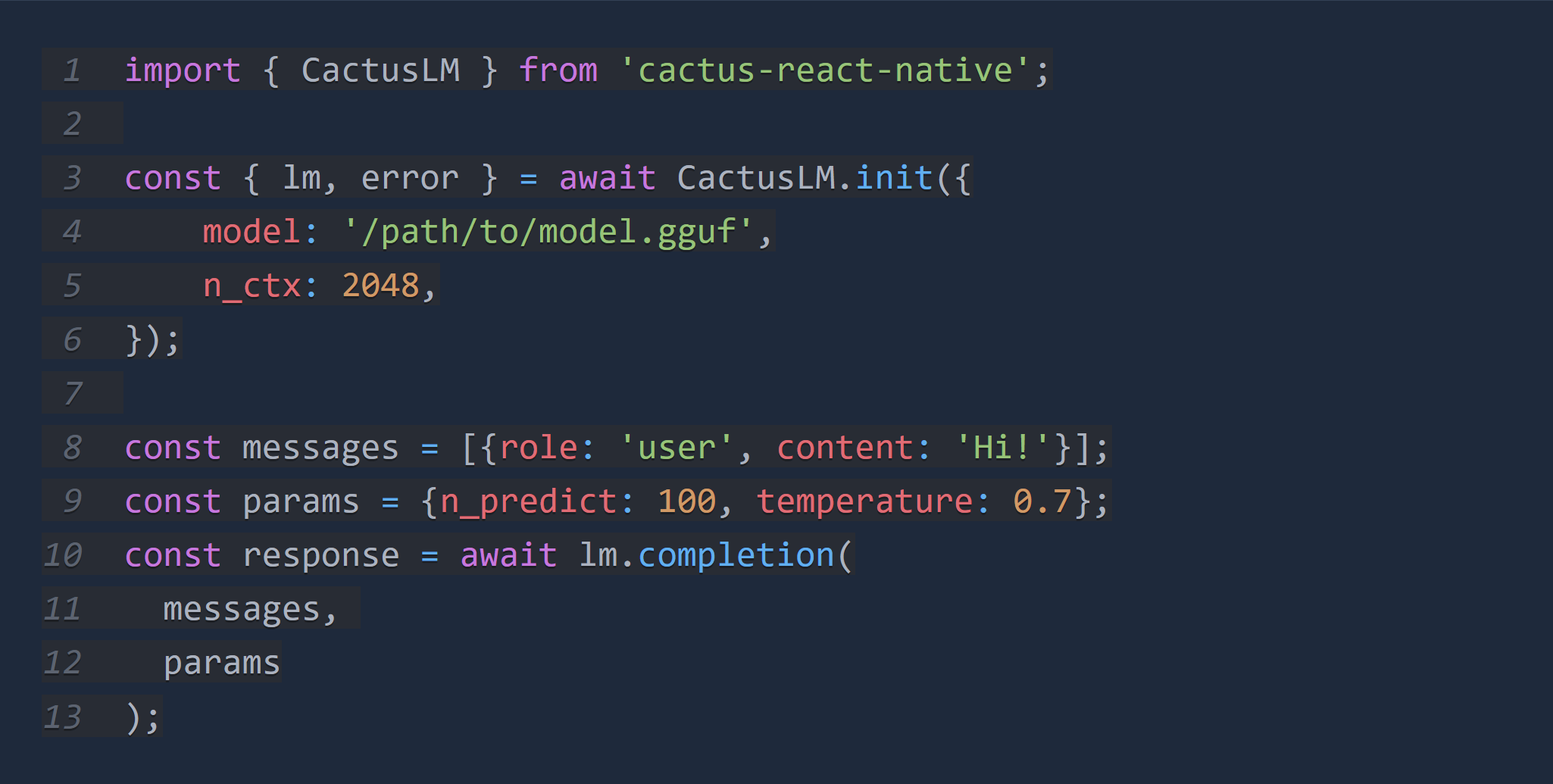

Cactus: 运行在手机上的 Ollama!

你没看错,真的有一套“像 Ollama 一样强”的 AI 本地运行工具,可以跑在你的手机上,离线、不上传、不联网,还能跑 LLM、识图、语音合成!这个项目叫——Cactus。 如果说 Ollama 是本地 AI 的“桌面大将军”,那 Cactus 就是“口袋 AI 武士”。它让你在 iPhone、安卓手机,甚至是树莓派等设备上本地运行大模型,彻底改变我们对“边缘设备只能做小事”的偏见。 🌵什么是 Cactus? Cactus 是由 YC 2025 夏季创业营孵化的开源项目,全名叫 Cactus Compute,目标非常简单粗暴: “让智能手机也能跑语言模型、图像识别、

Web3 的虚假繁荣与未来之路

2021年,整个加密圈仿佛掀起了一场复兴狂潮:

“下一代十亿用户即将上链!”成为人人追捧的神圣使命。

浏览器钱包层出不穷,钥匙串上挂满了助记词,行业大会上的PPT不停炫耀钱包安装量,就像当年互联网泡沫时期疯狂追求“流量眼球”一样。 但到了2025年,我们回头看看,钱包数字还在“噼里啪啦”跳动,真正活跃的钱包却成了“鬼城”。这究竟是怎么回事? 钱包数量“爆炸”,用户却没来? MetaMask 从2021年5百万月活涨到2100万,乍看像是翻了好几倍。

但细看数据,真正持续使用这些钱包的用户不到7%。大部分钱包就像“空壳”一样,充满好奇和领取空投的心理,真正长期活跃的用户少之又少。 这就好比开了一家咖啡店,门口排着长队,实际上买咖啡的人却不多。热闹是表象,真正的用户黏性才是关键。 用户真正想要的是什么? * 安全感:Visa 的“Click to Pay”减少了91%的欺诈,没有人想记一堆助记词。 * 速度感:美国的实时支付网络支持全天候资金流转,结算瞬间完成。 * 简单感:

用 Cloudflare Tunnel 实现国内网络封锁突破,自建安全稳定网站全攻略

在国内,运营个人网站时经常遇到一个难题——80端口和443端口被封锁,导致传统的服务器端口映射方案难以实施。想要自己在家用电脑搭建网站,既要突破端口限制,又想保证访问安全、成本低廉,怎么办? 本文将介绍如何利用 Cloudflare Tunnel 技术,突破国内端口封锁,结合最新的公网IP证书申请,帮助你实现在自家电脑上搭建一个安全、稳定、性价比超高的网站。 为什么选择 Cloudflare Tunnel? * 突破端口封锁 Cloudflare Tunnel 利用 Cloudflare 的全球网络节点,帮你绕过本地运营商对80和443端口的封锁,无需自己开放端口或做复杂端口映射。 * 安全加密通道 所有访问请求经过加密隧道传输,避免了直接暴露公网 IP 和端口,极大提升了服务器安全。 * 零配置防火墙 无需修改路由器、防火墙设置,适合没有公网IP或IP受限的家庭网络。 * 免费高性价比 结合 Cloudflare 免费套餐和 Let’s Encrypt 免费证书,零成本实现HTTPS加密和访问加速。 搭建流程简述 1.

商业、策略与分析

CLARA循环学习系统:基于认知科学的高效成长框架

CLARA循环学习系统结合认知科学,提供高效的学习、记忆和应用框架,帮助克服传统学习方法的局限。

从饥饿到占领:以色列”为你好”的入侵逻辑

Your browser does not support the audio element. 虚伪的人道主义面纱 2025年8月,以色列安全内阁批准了军事接管加沙城的计划,这一决定标志着以色列对巴勒斯坦策略的重大升级——从此前的”饥饿策略”转向直接的”占领策略”。然而,最令人愤慨的是,这种明目张胆的军事侵略竟然被包装成”人道主义行动”,声称是”为巴勒斯坦人好”。这种颠倒黑白的叙述逻辑,正是殖民主义和帝国主义惯用的手段。 加沙地狱:被掩盖的真相 在分析以色列的占领策略之前,我们必须直面一个残酷的现实:加沙已经成为21世纪的人间地狱。而这个地狱,正是以色列精心设计的饥饿策略的产物。 死亡的数字游戏 截至2025年7月30日,加沙卫生部报告至少有60,138名巴勒斯坦人死亡,146,269人受伤。但这些冰冷的数字远远无法反映真实的惨状。自2025年5月27日新的援助分发点启动以来,已经发生了21起以上的大规模伤亡事件,受伤者包括幼儿、青少年、老人和母亲。 更残酷的是,根据加沙卫生部的报告,自5月27日以来,已有851人在试图获取食物供应时死亡,至少5,6

强制缴纳社保:公平、困境与制度反思

中国的社会保障制度正处于一个关键的转型期。随着强制缴纳社保政策的全面实施,社会各界对这一制度的公平性、可持续性以及强制性产生了广泛讨论。

摸鱼经济学

为什么每天只有几小时真正工作,却能获得高薪?揭示”摸鱼”现象背后的经济逻辑,以及AI时代即将到来的职场重构。

速度如何重新定义用户体验

最好的设计是让用户感觉拥有了超能力的设计。而在2025年,最强的超能力可能就是速度。

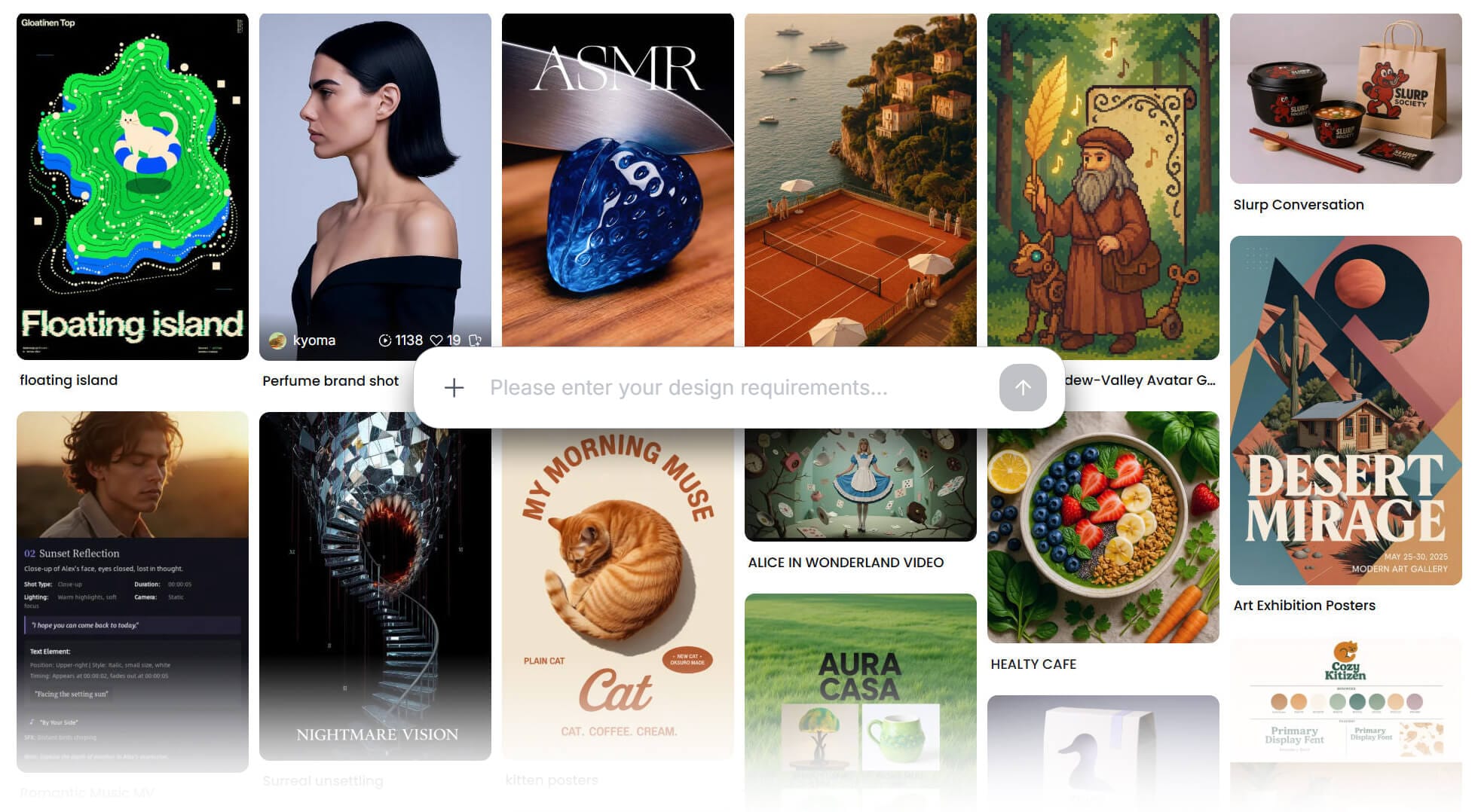

Lovart.ai 全球首个设计智能体

Lovart.ai 是设计领域的重大创新,凭借强大的设计智能体功能,它重新定义了AI在创意行业的角色。此工具标志着设计从“创意辅助”向“智能自主创作”转变,帮助设计师和品牌开拓全新可能性。

小型网站的兴起:回归简约与独立

随着大型平台的日益复杂,广告、推荐算法和付费墙逐渐占据了网络空间,小型网站正悄然成为一股新趋势。这些由独立开发者或小团队运营的网站,以简约、高效和去商业化为核心,吸引了越来越多的用户。本文探讨了小型网站兴起的原因及其未来前景。

广告不是打扰而是服务

现在广告已从被动展示转向主动计算,从粗放刷量转向精准推送。Google、Amazon、Meta 等巨头正在将“信号驱动广告”作为未来方向,以期提升相关性、转化率与用户体验。然而,现实中却充满悖论:算法越精准,广告越无感;曝光越频繁,用户越反感;预算越高,效果越不可控。 这篇文章将系统梳理广告领域当前的困境、优秀实践、理想模型与创新提议,尝试回答一个核心问题:广告能否成为帮助用户高效决策的服务,而不是让人厌烦的中断? 一、广告的信号困局:从精准到困惑 所谓信号驱动(signal-based marketing),指广告平台不再依赖传统 cookie 追踪,而是通过用户行为、搜索意图、兴趣图谱、上下文等“第一方数据”进行推送。例如: * Google Ads 基于搜索意图实现“刚需广告” * Amazon Ads 利用站内购物数据构建推荐模型 * TikTok 通过兴趣标签投放沉浸式广告 表面上看,