我们羞于诗意地表达自己的情感

相思是篇冗长的腹稿,发表出来却很短。我们在心中反复打磨着对一个人的想念,可真正要表达的时候,千言万语却只化作简单的几个字——"想你了",或者更多时候,什么都不说。 我们羞于诗意地表达自己的情感,仿佛这样做就显得矫情、做作。于是选择沉默,选择把那些冗长的腹稿永远留在心里。但当我们失去了诗意的表达能力时,是不是也失去了感受诗意的能力?这或许就是现代人的困境——拥有最丰富的内心世界,却羞于用最美的方式表达出来。

昨天翻译卡瓦菲的《伊萨卡》,心中涌起一种久违的感动。这首诗讲的是回家的路,但真正说的是人生的旅程——"但愿这路走得慢一点",这简单的一句话,在当下这个匆忙的时代,竟显得如此珍贵。

我们失去了什么

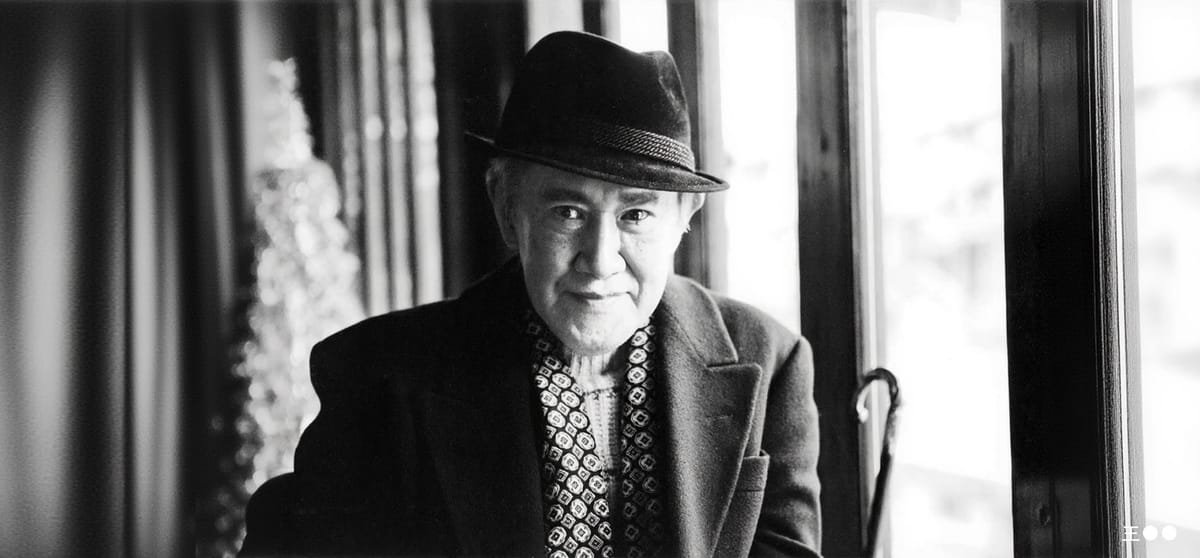

木心在《失去的氛围》中写道:

从前的生活

那种天长地久的氛围

当时的人是不知觉的

从前的家庭

不论贫富尊卑

都显得天长长,地久久

生命与速度应有个比例

我们的世界越来越不自然

人类在灭绝地球上的诗意

失去了许多人

失去了许多物

失去了一个又一个的氛围

是的,我们失去了那种"天长长,地久久"的生活氛围。现在的世界越来越快,快到我们来不及体验生活的质感,来不及感受情感的细腻,更来不及用诗意的眼光看待这个世界。

我发现身边越来越少人愿意读诗了。不是因为诗不好,而是因为没有那个心境。在这个追求效率、讲究速度的时代,诗歌显得太"奢侈"了——它需要你慢下来,需要你沉浸,需要你用心感受。但谁有这个时间呢?大家都在赶路,都在奔跑,生怕慢一拍就被时代抛弃。

情绪的两个极端

越来越快的生活节奏让人的情绪在emo和暴动两个极端之间游走。要么是无尽的焦虑和抑郁,要么是突然的爆发和宣泄。我们失去了那种平静而深刻的情感体验,失去了细水长流的温柔,失去了静水深流的力量。

在社交媒体上,我们习惯了用最极端的词汇表达最浅层的情感。"绝绝子"、"emo了"、"破防了"——这些词汇本身没有问题,但当我们只剩下这些表达方式时,我们的情感世界是不是也变得贫瘠了?

我们羞于诗意地表达自己的情感,仿佛这样做就显得矫情、做作。但是,当我们失去了诗意的表达能力,我们是不是也失去了感受诗意的能力?

匆忙是万恶之源

"生命与速度应有个比例",木心说得对。问题就出在这个比例失调了。我们的生活节奏远远超出了我们的情感和精神能够承受的范围。

匆忙让我们的脑子变得无法聚焦,让我们对美失去了感知力,让我们的心灵变得粗糙。我们像陀螺一样旋转,却忘记了为什么要转,转向哪里。生活变得庸碌而劣质,我们像活死人一样存在着,却不是真正地活着。

回到伊萨卡

卡瓦菲的《伊萨卡》给了我一个提醒:旅程比目的地更重要。家是我们出发的理由,但路上的风景才是生活的真谛。

"但愿这路走得慢一点。但愿有无数个夏日清晨,你满心欢喜地走进从未见过的小镇。"

这不仅仅是诗,这是一种生活态度。也在提醒着我们,不要急着赶路,不要急着到达所谓的成功,不要急着成为所谓的大人。慢一点,再慢一点,让心灵有时间感受,让情感有空间生长。

诗意的复归

我想,诗意并没有真正消失,它只是被匆忙的生活埋没了。当我们愿意慢下来的时候,当我们愿意用心感受的时候,诗意就会重新浮现。

在乌镇的木心故居纪念馆,在那些安静的展厅里,时间仿佛慢了下来。木心的诗句静静地躺在那里,等待着有心人的发现。那一刻我明白,诗意从来就在那里,等待着我们回头。

也许我们无法改变这个时代的节奏,但我们可以选择自己的生活方式。我们可以选择在忙碌中为自己留出一些空间,为诗意留出一些时间。哪怕只是在地铁上读一首诗,哪怕只是在夜深人静时听一首歌,哪怕只是在路过花店时多看一眼玫瑰。

像一个活着的人

我不是诗人,也不想成为诗人。我只是想像一个活着的人,而不是活死人。我想在这个没有诗意的时代里,为自己保留一些诗意。我想在匆忙的人群中,为自己保留一份从容。

也许有一天,当我们头发花白了,回望来路,我们会发现:那些慢下来的时光,那些诗意的片刻,那些温柔的情感,才是生命中真正的宝藏。

就像卡瓦菲说的:"走过这么多路,见过这么多世面,你早就明白了:家的意义,不在家本身。"

诗意的意义,也不在诗本身。它在于我们对生活的态度,在于我们选择用什么样的眼光看待这个世界。

愿我们都能在匆忙的时代里,为自己保留一份诗意。愿我们都能走得慢一点,看得仔细一点,爱得深刻一点。