我是怎么成为设计师的

从父亲卖掉老母猪帮我凑学费,到成为一线电商品牌设计师,这篇文章记录了我的成长经历,以及我对设计的理解。

一个模糊的想法

2003年9月,我还在跟着父亲骑着自行车走街串巷做小生意,做着体力活。那时候我戴着高度近视镜,感觉我做的这一切都很不真实。我当时没什么明确的理想,只是觉得这些不是我想要的生活。

转机出现在10月份。我的一个同学打电话给我,了解到我的情况后,问我为什么不去上学?我想去,但是不知道怎么和父亲开口。犹豫再三,我终于说出了心里话:"我想去上学,这不是我要的。"

父亲听后沉默了很久,然后做了一个让我至今难忘的决定——他把家里的老母猪卖掉,为我凑了一半学费500块钱,对此我很感激。11月份,我终于走进了学校的大门。

从迷茫到兴奋

我学的是电子信息工程,是我真正喜欢的是电脑。上学的路上,我总是憧憬着模仿那些疯狂敲击键盘的样子,想象着自己也能成为其中一员。

学校门口有个旧书摊,我看到了一本很旧的《程序设计语言英语词汇手册》。我花了8块钱买下了它——那是我三天的饭钱。翻开书页,里面有Perl、Visual Basic、Delphi的词汇,我完全看不懂,又没有人可以请教。虽然看不懂,但是我又不舍得丢掉,于是它陪了我很多年。

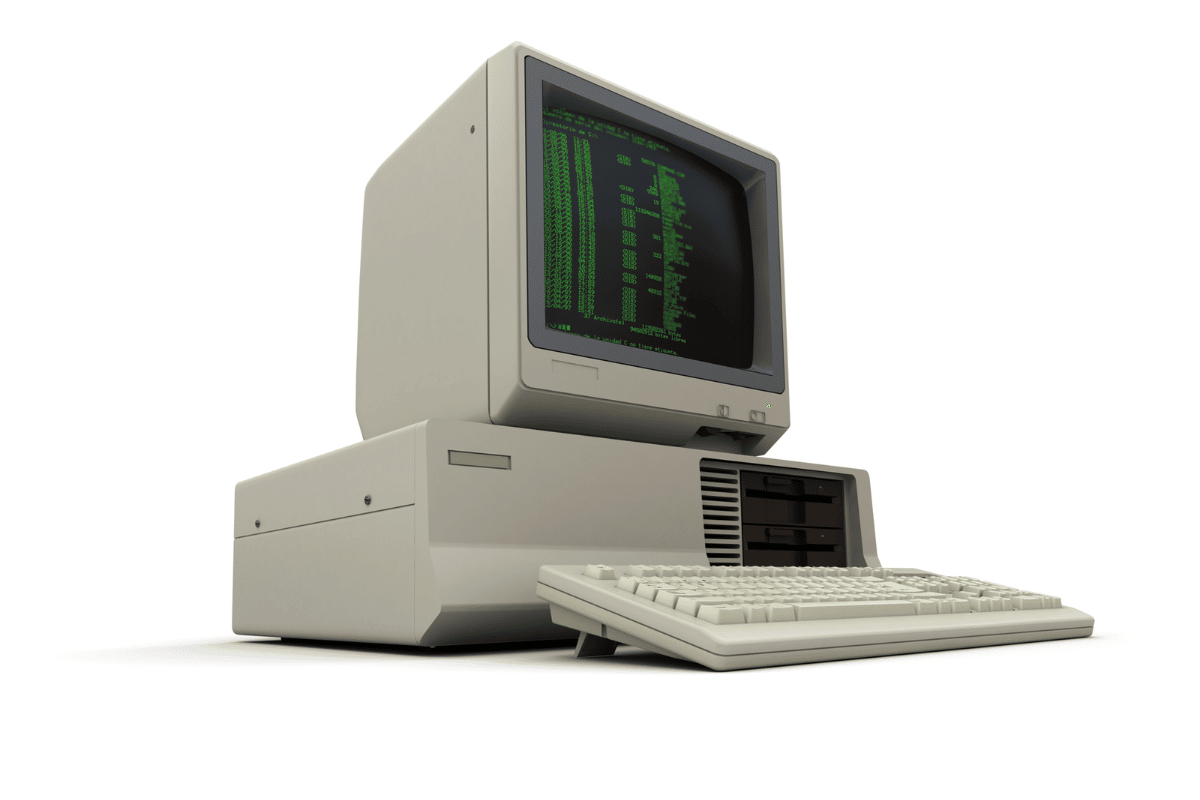

上学的时候,我们接触的是软盘DOS系统,学校里面还有一批新的电脑安装的是Win98系统,因为数量比较少我们轮不到。那时候我们在DOS电脑上学习一些简单的操作,比如dir *.*——这是我最喜欢的命令,它会打印显示电脑上所有的文件,看着海量的信息向上滚动有一种迷之兴奋。

隔着玻璃的渴望

随着学习越来越深入,我们陆续接触了C语言、VB、MySQL。我真的很想学好,但是没有条件,不懂、不会、不理解。我还记得学习C语言时,我背诵代码的写法:

#include <stdio.h>

void main()

{

printf("Hello, World!\n");

}

我完全不懂写出来的每句话的意思,没人能帮我解释,我找不到学习的门路。像个如饥似渴的孩子渴望着吸收这些能力,但是像隔着玻璃,只能疑惑。我会在周末通宵去网吧里面一遍又一遍地写这些固定的结构,只为运行后看到"Hello World"。那时候没有AI,老师也不能解释,语言的障碍让我望而却步。

发现天赋

后来我们同时还有Photoshop课程,很神奇,效果案例课程,老师课堂讲一遍,下次去机房实习我就可以轻松地实现出来。双色调、火焰字、风格化,这些我看一遍就能理解。后来机房实习,我常常在各个同学之间奔走,帮他们解释怎么做到的。

实际上在学校并没有学到太多东西,毕业的时候我还搞不懂蒙版的概念,和贝塞尔曲线的原理。但是我却建立了这方面的自信。

重燃代码梦想

毕业后我的第一份工作是在一家旅游公司做网页设计,那时候我完全没有经验,但是我对"代码的迷恋"让我想再尝试一次学习前端的知识。我从图书馆借了很多书开始自学,其中有一本红色的HTML+CSS,我在阁楼上花了三天全部看完了,那时候在脑子里模拟id、类的写法区别和父类的使用。

但是很快我遇到了瓶颈,没有人教我,越来越多的设计工作,是用PS完成的。第二份工作是做电商设计,就和前端无缘了。

设计观的变化

电商经历持续了10多年,我的能力也跟随着中国电商的发展与时俱进。在这个过程中,我对设计的理解经历了几个阶段的转变:

阶段一:设计是运营的工具

一开始,设计就是运营的工具,特别是自己没什么审美和能力的时候。看得越来越多,自己就不想只是当做工具,会慢慢有自己的想法,想去表达。

阶段二:沟通的痛苦与成长

慢慢地,我需要提升自己的沟通能力,去试着理解对方的想法。但是这个过程是很痛苦的,大多时候都是无效的沟通。

如果一个设计师工作了很多年依然能保持乐观的心态,大概率有两种结果:要么他对自己没要求,要么水平超级厉害。但是谁能一开始就很厉害呢?谁又能对自己没有要求呢?大多人是卡在中间纠结着、难受着。

阶段三:能力与话语权的博弈

唯有通过不断地看和练习提升自己的能力和审美,眼界上限才能提升。我希望自己的能力能为自己带来话语权,但是电商流程里面的对话是运营提出要求,设计去满足他们的要求,这个对话一直就不是平等的。很多个人喜好和情绪会掺杂里面。

我是一个对自己有要求的人,我希望自己做的任何图都是经过深思熟虑之后的结果。在交稿之前可能就被我否认过好几版,我觉得我的工作属于创意创造类的,我想因为我能让它变得更好。我越来越多的想主导这个对话,就遇到了越来越多的矛盾和不理解。

阶段四:理解设计的本质

慢慢地我明白了:设计是服务于策划的,服务于运营的。设计是美化,是对运营骨架的美化,是让人产生购买欲,是吸引眼球,是共情。

脱离策划的设计是无效的,不只要好看,而且设计要符合品牌调性,要整合所有的信息和资源,换取一次点击。

我理解的设计

回顾这二十多年的历程,从那个8块钱买词典的学生,到在DOS命令行前兴奋的少年,从在租房阁楼里啃HTML书籍的青年,到在电商一线摸爬滚打十多年的设计师,我对设计有了这样的理解:

设计不是艺术,设计是解决问题的方案。

设计师需要在约束中寻找创意,在商业目标和用户体验之间找到平衡,在个人表达和团队协作中寻找最优解。真正好的设计,是能够整合所有资源、信息和限制条件,最终达成目标的那个方案。

就像父亲卖掉那头猪为我凑学费一样,那是一个朴素而有效的"设计"——用有限的资源解决最迫切的问题。

设计师的成长,也许就是一个不断理解约束、接受约束,然后在约束中创造价值的过程。