强制缴纳社保:公平、困境与制度反思

中国的社会保障制度正处于一个关键的转型期。随着强制缴纳社保政策的全面实施,社会各界对这一制度的公平性、可持续性以及强制性产生了广泛讨论。

一、从双轨制到全民社保

社保制度历史并不长,真正形成全国覆盖,也就是近 20 年的事。2000 年前后,社保仍然处于不断调整阶段,一直到 2014 年,才彻底终结公务员和事业编制独立养老体系的“双轨制”。

在双轨制下,体制内人员无需个人缴纳社保,却能在退休后享受远高于普通职工的养老金待遇。很多人认为这极不公平,但现实是:

- 体制内工资中,原本就有一部分被“国家直接代扣”用于社保,相当于用财政预算缴纳。

- 改轨需要巨额补缴成本,利益阻力极大,短期无法实现“全员追溯补缴”。

- 制度改革通常遵循“老人老办法,新人新办法”的原则,历史遗留难以一次性解决。

因此,虽然“双轨”在形式上已终结,但养老金差距在未来数十年仍将存在。

二、社保背后的企业逻辑:福利还是负担?

在中国,社保最初被视为国企、外企的“标配福利”,私企很长一段时间并不强制缴纳。随着法律收紧,私企逐渐纳入缴费范围,但过程伴随两个现象:

- 工资结构调整:许多私企通过降低名义工资,把缴费部分从员工收入中“变相扣除”。

- 福利差异缩小:理论上,普及社保有利于平衡不同企业员工待遇,但在中小企业压力较大时,这种强制可能反而降低了用工积极性。

有观点认为,不应对中小企业过于“同情”,因为它们盈利时未必会主动提高员工福利;也有人反驳,过度施压只会让企业更倾向于削减成本,最终员工反而得不到好处。

三、体制内外收入对比:公平还是必然?

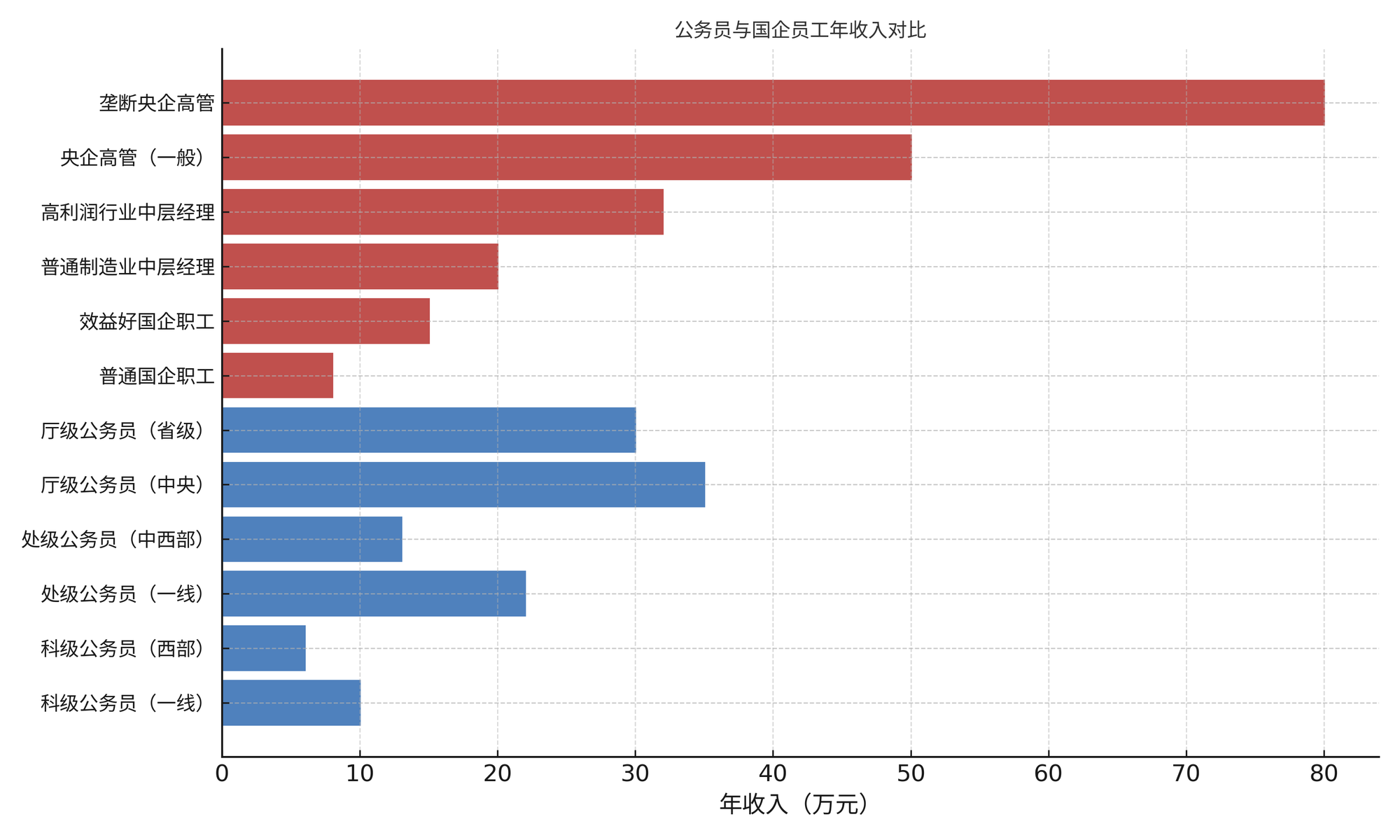

很多人对公务员养老金偏高有怨言,但如果细看职业生命周期,情况并非绝对:

- 公务员的基本工资普遍低于同地区国企员工,但有津贴补贴作补足。

- 在经济欠发达地区,公务员收入可能低于普通央企职工;但在垄断性央企,高管收入远超厅级干部。

- 过去几十年,体制内人员常为稳定和编制牺牲了高薪机会,这部分“隐性成本”很少被讨论。

一位网友举例:他的外公 90 年代从中山医毕业,如果去私立医院,收入可能是体制内的十倍,但为了编制与稳定,他选择了公立单位。那么,这样的人退休后领高一些养老金,是否完全不合理?

四、制度困境:公平、可持续与人口结构

社保制度的核心逻辑,是以在职人口的缴费,去支付已退休人群的养老金。这种代际互助模式在人口增长时可行,但在出生率下降、老龄化加剧时,将面临巨大压力。

有人指出:

- 医保是“多数健康人养少数病人”,社保则是“一代年轻人养一代老人”。

- 如果人口减少,制度不可避免地面临亏空,最终可能不得不依赖财政补贴,甚至挪用资金。

- 中国审计署曾披露,13 个省份 406 亿养老金被挪作偿还政府债务,这让社保的“保障性”受到质疑。

换句话说,即便实现“全民同轨”,在结构性赤字面前,制度依然可能走向不可持续。

五、他山之石:台湾的养老金改革

台湾在马英九时期就面临社保亏空,不得不依赖财政补贴,造成财政赤字逐年攀升。马英九曾推动提高企业缴费比例,但因立法未能通过,问题悬而未决。

蔡英文上台后,直接将军公教退休金降至与普通民众相同水平,结果社保立刻大幅盈余,财政也无需再补贴。虽然此举引发巨大反弹,但从财务上看,确实缓解了社保压力。

六、强制与选择之间

“全民社保”在理念上是保障全体公民基本生活,但强制缴纳在现实中引发了自由与公平的双重争议:

- 支持者认为,这是社会稳定和共同富裕的基石。

- 反对者主张,应允许公民选择自主养老方式,而不是一刀切强制缴费。

归根结底,问题并不只在“是否强制”,而在于——

制度如何在公平与可持续之间找到平衡?财政资金如何在纳税人监督下透明使用?人口结构变化时,社保模式如何及时调整?

这些才是全民社保能否走得长远的关键。