反常即为理想

《道德经》这本古老的经典,流传千年,至今依然能够为我们提供启发。在现代社会中,理性、效率和进步往往成为主流的价值观,而道家的哲学却从“反常”中找到了理想的路径,倡导一种柔弱、顺应自然的智慧。今天,我们将从“反者道之动”和“弱者道之用”这两个核心思想出发,结合“无、空、虚、柔”等概念,深入解读《道德经》的世界观,并且通过实际例子加深理解,阐释为什么“反常即为理想”。

1. 从“反者道之动”开始

在《道德经》中,老子多次强调“反常”的智慧,这一点是理解道家世界观的关键之一。首先,我们来看看:

反者道之动——反向的运动是“道”运作的方式。

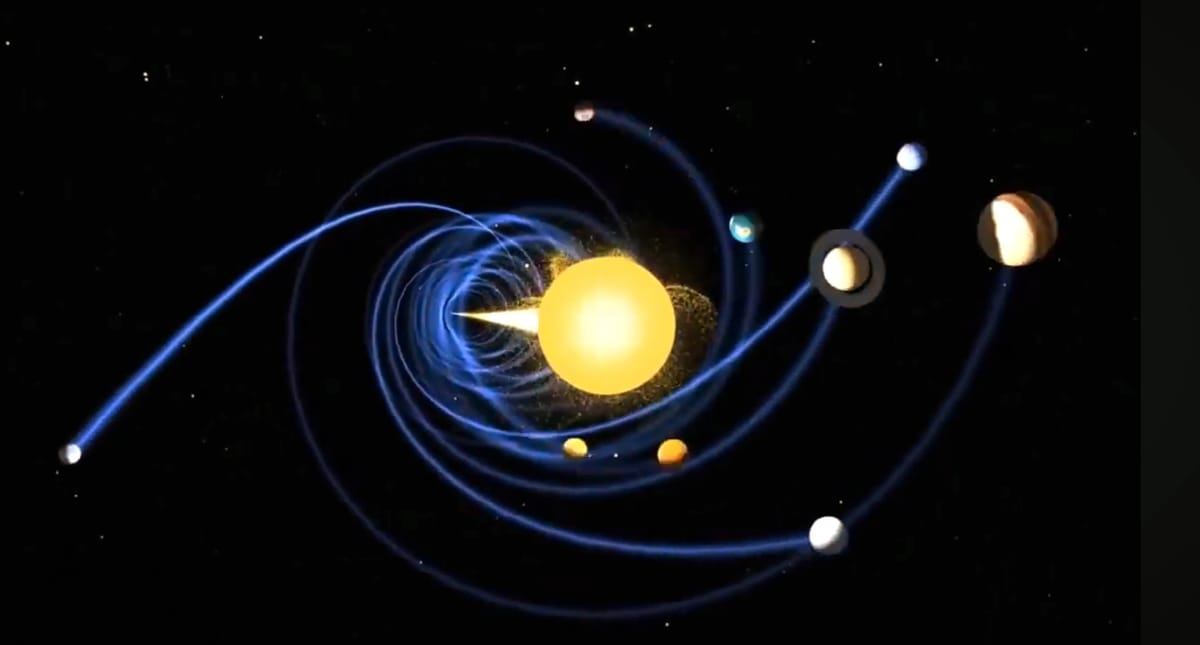

这一句看似简单,却蕴含着深刻的宇宙观。这里的“反”并非指反叛,而是指回归、循环、逆转。道家的世界观不追求单一的、线性的进步,而是强调宇宙的运动是螺旋式、循环往复的,每一个高潮之后必然是衰退,每一场春天之后都将迎来冬天。这种循环的智慧,给我们带来了一个深刻的启示:真正的理想并非线性地向前推进,而是顺应自然的循环,反而能带来持久的平衡与和谐。

如社会与经济的周期

现代社会和经济经常会经历繁荣与衰退的循环。许多人认为,经济危机是“失败”的象征,然而从道家哲学的角度来看,危机的出现恰恰是社会向新的发展阶段过渡的“反”转。道家认为,这种反转本身是宇宙运行的法则,它不仅仅是结束,更是新生的开始。“反常即为理想”的思想,就是在此基础上提出来的:通过理解和顺应这些“反常”,我们可以在经济衰退后迎来新一轮的繁荣。

2. 柔弱的力量

《道德经》中的另一个核心概念就是“弱者道之用”。在这里,“弱”并不是指力量不足,反而是道家智慧中的一种深刻力量。

弱者道之用:柔弱的力量是“道”最有效的运用方式。

这里的“弱”应当理解为“柔”和“无为”。在道家哲学中,柔弱的力量实际上是一种巨大的内在能量,它能够悄无声息地改变世界、引导事物的发展。水就是道家的经典比喻。水无形无质,却能穿石、滋润万物,它没有硬性的力量,却能以柔软和包容的方式影响一切。

比如管理中的“无为而治”

在领导管理中,过于强势和干预的领导往往适得其反,带来抵触和反感。而“弱者道之用”的智慧告诉我们,最理想的领导方式往往是通过“放手”、“授权”和“启发”来实现领导的真正作用。这种方式看似“弱”,实际上却能激发团队的创造力和积极性。无为而治并非不作为,而是指通过“无为”的方式,达到最佳的管理效果。

3. “无”与“空”——道的本源

无的深刻含义

道家的世界观从“无”出发,“无”是《道德经》最根本的概念之一。老子在开篇就提到:

“道可道,非常道;名可名,非常名。”

这句话意味着,真正的“道”是无法被完全言表和定义的,它是无形、无名、无为的,是一切存在的根本。“无”并不是指“什么都没有”,而是指一种潜能、一种生成一切的源头。

空的含义

“空”在道家哲学中,也有着至关重要的地位。“空”不仅仅是指物质的缺失,它是一个“容器”的概念,指的是一种能够包容万物的空间。老子说:

“有之以为利,无之以为用。”

有形的物质存在具有“利”——即表面上的作用;而“无”——即“空”——则具有真正的“用”,它是万物生长、变化的潜能和基础。

实际例子:企业创新与空白思维

在企业管理与创新中,往往也可以看到“无”与“空”的力量。例如,许多成功的创新并非是从已有的资源中直接找答案,而是通过“空白”思维,去探索新的可能性和未知的领域。正如道家所说:“无”的存在,不是缺失,而是潜力的无限展开。

4. 虚的力量——道家的柔性力量

“虚”是道家哲学中与“无”密切相关的另一个概念。“虚”指的是一种精神的空虚、一种无形的力量,它看似没有实体,但却是万物运行的基础。在《道德经》中,老子提到:

“虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。”

这里的“虚”并非空洞,而是一种心境的虚静,是对外部世界的包容和对内心的平静。“虚”是通过让心灵空灵、无为来接纳万象,从而获得真正的力量。

心理学中的“虚”与创造力

在心理学中,我们常常提到“空杯心态”。这是一种通过虚心接受新知识和经验的心态,它帮助我们不断拓宽思维和创造力。“虚”就是这种空灵的状态,能够激发潜藏的智慧和潜能。

5. 天下有道却走马以粪——理想社会的真实写照

我们回到《道德经》第四十六章的这句:

天下有道,却走马以粪。

这一句话深刻地描绘了道家理想社会的状态:在理想的社会中,战争和武力被消除,国家治理回归到“道”的原则,所有的力量都用在建设和滋养上。战马不再是战争的工具,而成为了耕作、劳作的工具。

现实佐证:和平与资源的利用

如果我们放眼现代社会,许多国家在追求“道”的治理时,确实能够通过和平的方式化解冲突,利用本该用于战争的资源去发展社会、科技、教育和文化。战争的“反常”成了社会理想的反面教材,而和平与共同发展则是“道”的体现。

“反常即为理想”这一命题通过对《道德经》中的“反者道之动”和“弱者道之用”的阐释,呈现了道家世界观的深刻哲学。道家哲学不是单纯的否定现实的直线性与高效性,而是强调通过“反常”——也就是顺应自然的规律、接受“无”和“虚”的潜能、运用“柔弱”的力量,才能实现真正的理想社会与理想人生。

从“无”到“虚”再到“弱”,《道德经》提供了一个全新的视角,帮助我们打破传统的思维框架,理解如何通过“反常”的方式达到最理想的状态。这种智慧不仅适用于个人的修养,也为国家治理、企业管理、社会发展提供了深刻的启示。